本帖最后由 盘楚 于 2025-9-23 06:36 编辑

引文截图120500

西方伪史,无孔不入。即便有心揭露,还是会不小心带入一些杂波。

古希腊实验?古希腊不过是一条逃荒通道而已。

引文截图120501

(更多细节参见《乔装打扮古希腊——古希腊城邦社会治理的崩溃》之《亚里士多德人格分裂,算症状还是前兆》、《海洋文明的帝国主义性质》、《古希腊崩溃的轮回》)

一、标签层面

把“科学”这个包打开,才会知道,“谁”重不重要。

1.概念解包

解包,不如说是:戳包。

“科学”这个包,已成为西方的最强堡垒,它包括三块:科学精神、科学方法、科学技术。

实际上,西方人割肚牵肠地还是幽灵般存在的第四块(日常衍生):表示同意、认同、正确、有效等等。他们很得意于这一舆论场的成就。

引文截图120502

把前三块捋顺了扒开看,哦,“包”内包实际是:探索者精神、拆分还原论,工匠实施能力。

“概念”细分清晰的西方人,在“科学”概念上,一反常态,能包则包,能模糊细节就必模糊之。

在“科学”概念上,玩“统一场”,实则是为了包装他们主推的观察世界的方式:拆分还原论。

拆分还原的视角、方法,初试拳脚时,的确亮眼:科学理论、实验室方法、科技成果涌现等等,在近现代社会活动中占领了制高点,进而试图证明西方人没有被中世纪黑暗所拖累。

引文截图120503

当下舆论场,不知有多少人,置“科学”的一、三含义的历史悠久于不顾,供着第二含义到处比划,拥着第四含义肆意评判。

2.名与非常名

非常名是什么,是西方意义上的规律、绝对理念吗,显然不是。

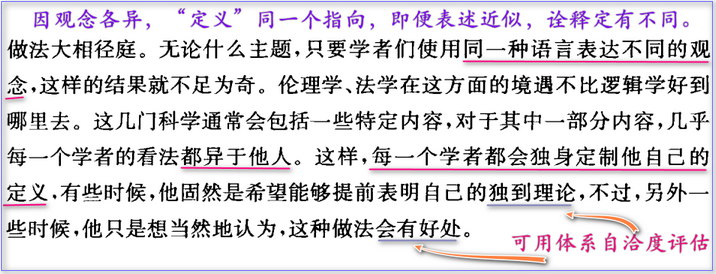

概念,看似由“定义”来描述,实则,是用标签简称一组繁复的“理解”,以方便指称(某个特定对象)。

而不是相反:“诠释”只被当作“概念”“定义”的附属品。

引文截图120504

当“定义”的那一个“句子”书写出来时,说明“道”在个性化的对象中,常人可以捕捉到。

当“定义”是被一组特定属性的静态化描述时,必定会“舍去”一些什么;必定成为“理解”过程的牺牲品。

“概念”、“本质”等,显然不是由“句子”组成,即:不仅是我们已表达的那部分,

还包括:("表达"背后的“理解”、“诠释”+)“你”仍在思考、探寻的那部分。

“科学”,这个词的形成史,可以看到一个“相反”的过程,“概念”表述本就有可能缺失,却将多个“概念”堆叠在一起。

这一技巧,让“科学”这个“标签”利益最大化,成就最大化。例如:前三块含义优势积聚,让人误识,其包含的“一切”与西方“创新”天然相关。

这一技巧,让“科学”的细节粒度逐渐放大,更容易被再诠释、再延伸。例如:第四块含义,“走样”到天边,让人不知不觉。使用“科学”这词,就能让使用者瞬间拥有了“真理”在手的感觉。

3.思想蒸馏

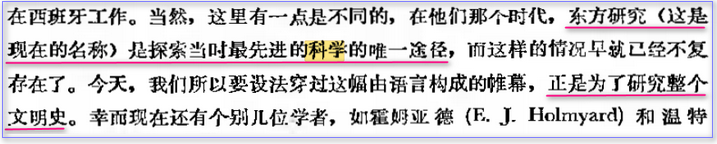

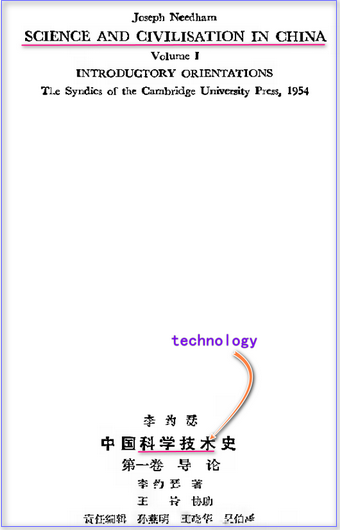

李约瑟等相对严谨的西方学者,不同意那种文明、科学“无父无母”的说词。

非常确定的历史事实,文明、科学之源在东方。

引文截图120505

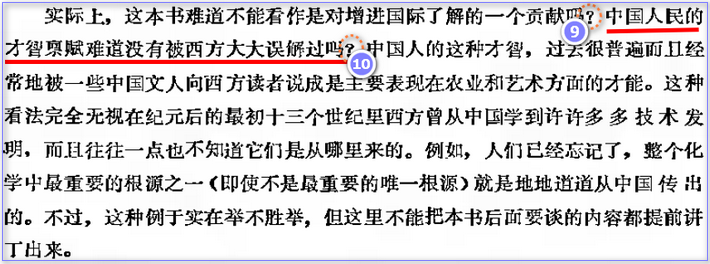

李约瑟对一些中国文人的丑态,颇有微言。

引文截图120506

李约瑟之问点到第十问之后,立即指出:西方的“误解”这口锅该“一些中国文人”背。

“一些中国文人”的确没闲着,手段低劣到在李约瑟专著标题上作手脚。

译名中,使用“科学”或“科技”,可以用“学术之争”搪塞,难道“文明”(思想)作为“历史”也能因一个“书名”的“不同译法”而抹去。

引文截图120507

不要简单的认为是翻译者的锅,很清楚,这种“翻译”是当时对于科学、科技间界定的真实反映,有些人认为中国没有科学。

这一争论或明或暗,就是当下舆论场揭露西方伪史与跪舔者们之间拉锯战的焦点命题:

西方社会突然繁茂起来,是不是借力中国文明、科学成果;

为了鼓吹西方文化的独创性,是不是做了某种包装;

这“包装”,其方式是伪造“素材”硬性作假,还是有选择的利用“素材”,琢磨“叙述”虚构;

为了抹除包装痕迹,是否刻意贬低其学习(思想蒸馏)内容的母体——中国文明;

西方文化的“文明正统”性,依据何在。

尽管思想、技术的传递的过程不易“环环相扣”地厘清,从缺“纸”(技术),及“纸”上“内容”所代表的文明影响力,略见一斑。

引文截图120508

所谓“阿拉伯”,不过是东方文明传播的中间环节。

汉文文书固然因“纸”抵达世界各地,但西亚、中亚、西欧宗教的地位显然严重影响从“纸”中获得“文明”的营养。

从文明传播的角度,《大树上的藤曼——从剪刀的“成长”看文明的支撑点》一文中可以看出,“剪刀”作为一个“文明点位”,是否能落户于传播途径地,完整产业链何其重要。

引文(120508)则让人看到了另一个因素,宗教力量对文明传播的阻滞,当地宗教情怀对外族“文明”的降格处理。

当然,李约瑟并未否认西欧(因挣脱宗教思想禁锢、反抗封建领主压榨)展示了某种“独创”,并质疑一些人所鼓吹“有效性”是不是本应当有个“边界”。

引文截图120509

从引文中看得出,李约瑟对“普世价值”持否定态度;对“科学”的“普遍适用”持肯定态度。

我们所见的“世界”(当下舆论场)亦然炒得沸沸扬扬,“普世价值”、“科学”已有了横着走的架子。

“西方文化”这词也走了“科学”这词近似的路子。

与历史演进过程无异,科学教的形成无可避免。

引文截图120510

仅拆解于此,显然有点浅表,未击中深层要害。

必须弄清楚:拆分还原论是不是观察世界,解决问题的唯一视角、方法;其天花板(边界)在哪。

回《舆论场常见恶趣》

|